Выходной импеданс усилителя. Как измерить выходное сопротивление. Рис.2.19. Измерение входного сопротивления

Как и наушники, усилитель имеет свое собственное сопротивление. Очень часто, пропуская этот параметр, оценивая одни и те же наушники, слушатели приходят к противоположным мнениям относительно их звучания, касаемо их громкости и частотного баланса.

Рассмотрим подробно влияние сопротивления усилителя но общее звучание.

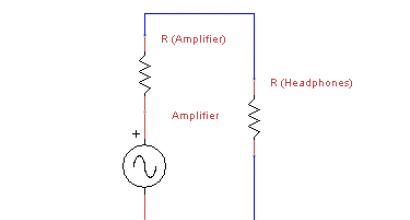

В упрощенном виде электрическая схема выглядит так:

Условно, мы имеем дело с дополнительным сопротивлением R(Amplifier), которое многие не учитывают и потом удивляются, почему их ожидания от звучания наушников не оправдываются. В зависимости от величины сопротивления, усилители делятся на усилители напряжения (низкое значение сопротивления) и усилители тока (высокое сопротивление).

Само сопротивление принято называть импедансом или полным выходным сопротивлением усилителя. Более сложное название подчеркивает, что сопротивление может быть непостоянным и меняться в зависимости от частоты.

Из результатов измерений более 100 усилителей в проекте Reference Audio Analyzer можно выделить основные типы импедансов: равномерные и с повышением сопротивления в области низких частот.

Зависимость импеданса наушников и полного выходного сопротивления усилителя

Из прошлых материалов уже знаем, что когда наушники подключаются к усилителю, то их АЧХ меняется из-за индивидуального согласования импеданса наушников, сопротивления проводов и полного выходного сопротивления усилителя.Закономерный вопрос, а от чего же меняется АЧХ наушников? Возвращаясь в электрической схеме и школьному курсу физики, можно увидеть, что из-за сопротивления усилителя будет дополнительное падение напряжения в цепи, зависящее от сопротивления нагрузки (в данном случае наушников). Чем ниже будет сопротивление нагрузки, тем выше будет падение напряжения на нагрузке.

Условно говоря, включаем усилитель, выставляем уровень равный 1 В. Если у усилителя выходное сопротивление 300 Ом, то при подключении наушников с сопротивлением в 32 Ом на выходе будет не 1 В, а всего 0.096 В (или -20 dBV).

У наушников зачастую импеданс неравномерный. Например, у Grado GR 10 сопротивление в области низких и средних частот равно 16 Ом, а в области высоких частот достигает 150 Ом.

При подключению к усилителям с разным выходным сопротивлением, АЧХ снижается по уровню, однако просадка неравномерна, в области низких частот снижение максимально, а в области высоких не так значительно.

Пользователь обычно никогда не знает, какой уровень напряжения он подал на наушники, и если громкость недостаточная, то регулятор громкости исправляет ситуацию. Однако из-за того, что первоначально частоты снизились неравномерно, то подъем громкости возвращает их суммарный уровень, но уже в измененной АЧХ.

На графике в примере видно, что при выравнивании громкости разница наблюдается в области высоких частот и достигает 12 дБ.

Усилители с характерными графиками полного выходного сопротивления

Усилители с ровным выходным сопротивлением

На графике показаны типовые линии импедансов с сопротивлением в 20, 50, 100 и 300 Ом.

При сопротивлении менее 3 Ом сопротивление называется «нулевым». К усилителям с «нулевым» сопротивлением относятся усилители Violectric .

К токовым усилителям можно отнести усилители Erzetich , где выходное сопротивление выше 60 Ом.

Близкое к нулю с повышением в области низких частот

Такую кривую импеданса можно наблюдать у усилителей с однополярным питанием, где постоянное смещение напряжение ликвидируется конденсатором на выходе. При подключении низкоомных наушников к такому усилителю на АЧХ обычно наблюдается снижение низких частот по уровню. Такие усилители относятся к категории усилителей с «нулевым» сопротивлением. Чаще всего такие усилители встречаются в плеерах и других мобильных устройствах.

Усилители «напряжения» против «токовых»

Что лучше и качественнее, усилители с низким сопротивлением или высоким?В усилителях для колонок предпочтение отдается усилителям напряжения с высоким демпинг-фактором. Высокий демпинг-фактор обеспечивает лучший контроль низких частот в области резонансных частот у низкочастотного динамика. У многих наушников нет столь выраженных проблем с низкочастотным резонансом и можно использовать преимущества токового режима усилителя.

Напряжение на выходе усилителя с низким выходным сопротивлением зависит в величины сопротивления наушников. Сопротивление наушников в свою очередь зависит от температурного режима (если подать излишне высокую мощность, то температура окажется критической, достаточной для расплавления лакового покрытия изоляции или разрушения провода). В штатном режиме температура катушки индуктивности не приводит к разрушению, но при этом меняет свое сопротивление.

Из-за малой массы и габаритов, изменения температуры меняются очень быстро, что приводит к постоянным резким изменениям амплитуды сигнала и сказывается на общих искажениях.

При использовании токового усилителя с высоким выходным сопротивлением, изменения сопротивления наушников практически никак не отражается на амплитуде сигнала, что позволяет существенно снизить влияние температурных процессов и делает усилители с высоким выходным сопротивлением предпочтительными.

Подробно это исследовал профессор Агеев Д. В., в публикации «ДОЛЖЕН ЛИ УМЗЧ ИМЕТЬ МАЛОЕ ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ?» РАДИО №4, 1997 г.

Выводы

Какие можно сделать выводы? Гнаться за нулевым сопротивлением в большинстве случаев нет смысла. Для наушников с ярко выраженным резонансом в области низких частот может подойти как усилитель напряжения, так и токовый, и это будет компромисс между контролем низких частот и прозрачности звучания в остальном диапазоне.Для ряда наушников, где производитель постарался снизить зависимость сопротивления от температуры, может вообще не быть разницы, с каким выходным сопротивлением усилитель используется.

У высокоомных наушников (таких как Sennheiser HD 650 , HD 800 , Beyerdynamic DT 880 Pro) есть преимущество, их колебания сопротивления мало отражаются на амплитуде сигнала и возможно поэтому за высокоомными наушниками закрепилась ассоциация как «качественный звук».

А в конечном итоге, связка «усилитель + наушники» выбирается по субъективному звучанию, где технически характеристики дают первичную информацию и на какие особенности стоит обратить внимание в первую очередь. Например, при оценке токового усилителя надо обратить внимание на качество низких частот, в то время как при использовании усилителя напряжения – нет ли излишней резкости или ощущения «мутности» в звучании. При использовании арматурных или гибридных наушников – подходит ли конечный частотный баланс.

Важнейшими техническими показателями усилителя являются :

коэффициенты усиления (по напряжению, току и мощности), входное и выходное сопротивления, выходная мощность, коэффициент полезного действия, номинальное входное напряжение (чувствительность), диапазон усиливаемых частот, динамический диапазон амплитуд и уровень собственных помех, а также показатели, характеризующие нелинейные, частотные и фазовые искажения усиливаемого сигнала.

Коэффициенты усиления . Коэффициентом усиления по напряжению или просто коэффициентом усиления К , называется величина, показывающая, во сколько раз напряжение сигнала на выходе усилителя больше, чем на его входе:

К = .

Значение коэффициента усиления К у различных усилителей напряжения может иметь величину порядка десятков и сотен. Но и этого в ряде случаев недостаточно для получения на выходе усилителя сигнала требуемой амплитуды. Тогда прибегают к последовательному включению ряда усилительных каскадов:

К = К 1∙ К 2 ∙ К n.

Коэффициент усиления представляет собой безразмерную величину. Учитывая, что в современных усилительных схемах коэффициент, выраженный в безразмерных единицах, получается довольно громоздким числом, в электронике получил распространение способ выражения усилительных свойств в логарифмических единицах – децибелах (дБ ). Коэффициент усиления, выраженный в децибелах, равен

К =

20lg

=

20lg =

20lg

К

=

20lg

К

Обратный переход от децибел к безразмерной величине производится при помощи выражения

К

=

.

.

Если

принять К =

1, то

=

1, то

К

=

=

10

=

10 =

1,12.

=

1,12.

Следовательно, усиление равно одному децибелу, если напряжение на выходе усилителя в 1,12 раза (на 12%) больше, чем напряжение на входе. Коэффициент усиления многокаскадного усилителя, выраженный в децибелах, представляет собой сумму коэффициентов усиления отдельных каскадов усиления, выраженных в тех же единицах:

20lg К = 20lg К 1 + 20lg К 2 + …+20lg К n

Кроме коэффициента усиления по напряжению, пользуются коэффициентами усиления по току и по мощности, которые также могут быть выражены в децибелах. Например, если мощность сигнала на входе усилителя имела значение Р вх, а затем повысилась до Р вых, то коэффициент усиления по мощности в децибелах можно найти по формуле

.

.

Следует помнить, что для перехода к децибелам при логарифме отношения мощностей ставится множитель 10, а при логарифме отношения напряжений или токов ставится множитель 20. Это объясняется тем, что мощность пропорциональна квадрату напряжения или квадрату тока

.

.

Входное и выходное сопротивления

Усилитель можно рассматривать как активный четырехполюсник, к входным зажимам которого подключается источник усиливаемого сигнала, а к выходным сопротивление нагрузки. На рисунке показана одна из возможных эквивалентных схем усилительного каскада. Источник входного сигнала показан в виде генератора напряжения с э.д.с. Е вх, имеющего внутреннее сопротивление R г. Со стороны выхода усилитель представлен в виде генератора напряжения с э.д.с. Е вых и внутренним сопротивлением R вых. Усилитель одновременно является нагрузкой для источника сигнала и источником сигнала для внешней нагрузки R н, причем нагрузкой усилителя может быть не только оконечное устройство (потребитель), но и вход следующего каскада усилителя.

Входное сопротивление усилителя в любом случае представляет собой сопротивление между входными зажимами усилителя. Оно равно

Выходное сопротивление R вых определяют между выходными зажимами усилителя при отключенном сопротивлении нагрузки R н.

В зависимости от соотношения внутреннего сопротивления источника R г и входного сопротивления усилителя R вх источник сигнала может работать в режиме:

холостого хода (R вх >> R г), короткого замыкания (R вх << R г), согласования (R вх ≈ R г).

Аналогичные режимы работы возможны и для выходной цепи:

(R н >> R вых) – холостой ход; (R н << R вых) – короткое замыкание; (R н >> R вых) – согласование.

В соответствии с этим различают как для входной, так и для выходной цепи режимы усиления напряжения, тока и мощности.

6.3. Монтаж и исследование апериодического усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе

В усилителях на бипо лярных транзисторах используется три схемы подключения транзистора: с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором. Наибольшее распространение получила схема включения с общим эмиттером.

Напомним, что входные цепи чувствительного усилителя низкой частоты обязательно выполняются экранированным проводом.

Для исследования работы усилителя по схеме рисунка 6.6 можно собрать усилитель, используя приведенную на рисунке 6.8 монтажную плату.

При монтаже усилителя

необходимо в обязательном порядке соблюдать полярность подключения

электролитических конденсаторов. На монтажной схеме показана полярность

подключения только одного электролитического конденсатора. Полярность

подключения двух других конденсаторов определяется по принципиальной схеме

усилителя. Так как на выходе генератора синусоид

альных

колебаний, который будут использоваться для проверки изготовленного

усилителя, нет постоянной составляющей напряжения, то полярность

конденсаторов при использовании транзисторов n-р-n типа должна быть такой,

как показано на рисунке 6.6, а для транзистора р-n-р типа - на рисунке 6.7.

альных

колебаний, который будут использоваться для проверки изготовленного

усилителя, нет постоянной составляющей напряжения, то полярность

конденсаторов при использовании транзисторов n-р-n типа должна быть такой,

как показано на рисунке 6.6, а для транзистора р-n-р типа - на рисунке 6.7.

Так как электролитические конденсаторы обладают индуктивным сопротивлением, то в высококачественных усилителях низкой частоты параллельно электролитическим конденсаторам ставят керамические конденсаторы небольшой емкости.

Измерение чувствительности и номинальной выходной

мощности усилителя низкой частоты

Предварительно задают необходимое значение коэффициента

гармоник на выходе усилителя. Регулятор громкости усилителя устанавливают в

положение максимальной громкости, а регуляторы тембра в среднее положение.

Включают в сеть все измерительные

приборы

и подают питающее напряжение на усилитель. Со звукового генератора через

делитель напряжения на резисторах R 1 , R 2 на вход

усилителя подают синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц. Постепенно

увеличивают синусоидальное напряжение на входе усилителя и одновременно

измеряют коэффициент гармоник сигнала на выходе усилителя. Как только

коэффициент гармоник достигнет заданного значения, измеряют напряжение на

выходе усилителя U Н.ВЫХ и определяют напряжение на входе

усилителя U Н.ВХ. Если отсутствует чувствительный электронный

вольтметр, то напряжение на входе усилителя определяют после измерения

электронным вольтметром 1 напряжения

U

1

на входе делителя напряжения (на резисторах R 1 и R 2 -

рис. 6.9

).

приборы

и подают питающее напряжение на усилитель. Со звукового генератора через

делитель напряжения на резисторах R 1 , R 2 на вход

усилителя подают синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц. Постепенно

увеличивают синусоидальное напряжение на входе усилителя и одновременно

измеряют коэффициент гармоник сигнала на выходе усилителя. Как только

коэффициент гармоник достигнет заданного значения, измеряют напряжение на

выходе усилителя U Н.ВЫХ и определяют напряжение на входе

усилителя U Н.ВХ. Если отсутствует чувствительный электронный

вольтметр, то напряжение на входе усилителя определяют после измерения

электронным вольтметром 1 напряжения

U

1

на входе делителя напряжения (на резисторах R 1 и R 2 -

рис. 6.9

).

![]() (6.1)

(6.1)

При небольшой чувствительности усилителя можно обойтись без делителя напряжения, так как мешающие напряжения, возникающие при подключении к входной цепи усилителя измерительных проводов, не окажут существенного влияния на результаты измерений.

Входное напряжение U н.вх характеризует чувствительность усилителя при заданном коэффициенте гармоник на выходе усилителя. Номинальную выходную мощность на нагрузке R н определяют по формуле:

(6.2)

Коэффициент гармоник 5-8 % можно примерно определить с помощью осциллографа. При таком коэффициенте гармоник заметно искажение синусоиды на экране осциллографа. Искажение синусоиды обнаружить проще, если воспользоваться двухлучевым осциллографом и сигнал на выходе усилителя сравнивать с сигналом на входе.

Таким образом, измерить чувствительность и определить номинальную выходную мощность усилителя низкой частоты при коэффициенте гармоник сигнала на выходе усилителя 5-8 % можно приблизительно без измерителя коэффициента гармоник. Максимальную выходную мощность усилителя определяют при коэффициенте гармоник 10 %.

Измерение входного сопротивления усилителя

Входное сопротивление усилителя низкой частоты обычно

измеряют на частоте 1000 Гц. Если входное сопротивление усилителя R вх

значительно

меньше внутреннего сопротивления используемого вольтметра, то для

определения входного сопротивления усилителя последовательно с его входом

включают резистор, сопротивление которого примерно равно входному

сопротивлению усилителя. Два электронных вольтметра подключают так, как

показано на рисунке 6.10

, где R вх - входное сопротивление

усилителя. Определение входного сопротивления усилителя сводится к решению

следующей задачи: известны напряжения U 1 и U 2 ,

показываемые вольтметрами V 1 и V 2 , сопротивление

резистора R; требуется определить R вх. Так как внутреннее

сопротивление вольтметра V 2 значительно больше входного

сопротивления усилителя, то:

значительно

меньше внутреннего сопротивления используемого вольтметра, то для

определения входного сопротивления усилителя последовательно с его входом

включают резистор, сопротивление которого примерно равно входному

сопротивлению усилителя. Два электронных вольтметра подключают так, как

показано на рисунке 6.10

, где R вх - входное сопротивление

усилителя. Определение входного сопротивления усилителя сводится к решению

следующей задачи: известны напряжения U 1 и U 2 ,

показываемые вольтметрами V 1 и V 2 , сопротивление

резистора R; требуется определить R вх. Так как внутреннее

сопротивление вольтметра V 2 значительно больше входного

сопротивления усилителя, то:

(6.3)

Если входное сопротивление усилителя окажется соизмеримым с внутренним сопротивлением вольтметра, то определять R вх таким образом нельзя.

В этом случае для определения входного сопротивления усилителя собирают приборы по схеме рисунка 6.9 , но только без измерителя коэффициента гармоник. На вход усилителя подают синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц, не превышающее по величине номинальное входное напряжение. Измеряют входное U вх1 и выходное U вых1 напряжения усилителя и определяют коэффициент усиления напряжения К = U вых1 /U вх1 . Затем последовательно со входом усилителя включают резистор R и, не изменяя напряжения на выходе звукового генератора, измеряют напряжение на выходе усилителя U вых2 . Напряжение на выходе усилителя уменьшилось, так как при включении резистора R последовательно со входом усилителя часть напряжения с выхода генератора падает на резисторе R, а часть - на входном сопротивлении R вх. На основании законов последовательного соединения можно записать:

U вх1 = U R + U R вх (6.4)

![]() (6.5)

(6.5)

Выразим U Rвх и U вх1 через напряжения на выходе усилителя

(6.6) (6.7)

Подставив (6.6) и (6.7) в (6.5) получим:

![]() (6.8)

(6.8)

Из (6.8) получим выражение для входного сопротивления усилителя:

![]() (6.9)

(6.9)

Для повышения точности определения R вх необходимо, чтобы сопротивление резистора R было одного порядка с входным сопротивлением усилителя R вх.

Измерение выходного сопротивления усилителя

Выходное сопротивление усилителя определяют из закона Ома для полной цепи

(6.10)

где R н - сопротивление нагрузки, R вн - внутреннее (выходное) сопротивление источника. Учитывая, что напряжение на зажимах источника U = I × R н из (6.10) получим

U = e - I × R вн (6.11)

Отключим R н, тогда ток I будет очень маленьким, следовательно, напряжение на зажимах источника U будет равно электродвижущей силе e . Подключим R н. Тогда падение напряжения внутри источника (e - U Rн) будет относиться к падению напряжения на нагрузке U Rн как внутреннее сопротивление источника относится к сопротивлению нагрузки

(6.12)

![]() (6.13)

(6.13)

Для более точного определения внутреннего (выходного) сопротивления усилителя необходимо взять сопротивление R н одного порядка с внутренним.

Выходное сопротивление усилителя измеряют обычно на частоте 1000 Гц. От звукового генератора на вход усилителя подают синусоидальное напряжение 1000 Гц такое, чтобы при отключенной нагрузке коэффициент гармоник сигнала на выходе усилителя не превышал заданного для данного усилителя значения.

Для определения выходного сопротивления R вых измеряют выходное напряжение усилителя дважды. При отключенной нагрузке выходное напряжение будет равно ЭДС, а при подключенной - U Rн.

Выходное сопротивление усилителя определяют по формуле

![]() (6.14)

(6.14)

Построение амплитудной характеристики

Важную информацию о качестве усилителя можно получить из амплитудной характеристики. Для снятия амплитудной характеристики собирают приборы по схеме рис. 6.9 , исключив измеритель гармоник. Со звукового генератора на вход усилителя подают синусоидальное напряжение частотой 1000 Гц такое, чтобы стало заметным отличие сигнала на выходе усилителя от синусоидального. Полученное значение входного напряжения увеличивают примерно в 1,5 раза и измеряют выходное напряжение усилителя электронным вольтметром. Полученные значения входного и выходного напряжения усилителя дадут одну из точек (крайнюю) амплитудной характеристики усилителя. Затем, уменьшая входное напряжение, снимают зависимость выходного напряжения от входного. Из амплитудной характеристики усилителя легко определяется коэффициент усиления по напряжению К=U вых /U вх. Входное и выходное напряжения усилителя для определения коэффициента усиления необходимо выбирать на линейном участке амплитудной характеристики. В этом случае коэффициент усиления усилителя не будет зависеть от входного напряжения.

Измерение уровня собственных шумов усилителя

Для определения уровня собственных шумов усилителя измеряют выходное напряжение усилителя, подключив к входу усилителя резистор, сопротивление которого равно входному сопротивлению усилителя. Уровень собственных шумов усилителя выражают в децибелах – формула (5.6). Для уменьшения влияния наводок от внешних электромагнитных полей входные цепи усилителя тщательно экранируют.

Определение коэффициента полезного действия усилителя

Коэффициент полезного действия усилителя определяют при подаче на вход синусоидального напряжения частотой 1000 Гц соответствующего номинальной выходной мощности. Определяют номинальную выходную мощность по формуле (6.2)

Мощность, потребляемую усилителем от источников (источника), определяют по формуле P 0 =I × U , где I - ток, потребляемый от источника, U - напряжение на клеммах усилителя, предназначенных для подключения источника питания (схему подключения амперметра и вольтметра выбирают с учетом минимальной погрешности определения потребляемой усилителем мощности в зависимости от имеющихся в наличии амперметра и вольтметра).

Определение диапазона усиливаемых частот

Для определения диапазона усиливаемых частот и коэффициента частотных искажений строят частотную (амплитудно-частотную) характеристику.

Из определения амплитудно-частотной характеристики усилителя следует, что для ее построения на вход усилителя можно подавать любое напряжение, соответствующее линейному участку амплитудной характеристики. Однако при слишком маленьких входных напряжениях могут появиться погрешности, обусловленные шумами и фоном переменного тока. При больших входных напряжениях могут проявиться нелинейности элементов усилителя. Поэтому амплитудно-частотную характеристику обычно снимают при входном напряжении, соответствующем выходной мощности, равной 0,1 от номинальной.

Приборы для снятия амплитудно-частотной характеристики собирают по схеме рис. 6.9 , причем измеритель гармоник и осциллограф можно не подключать.

Диапазон усиливаемых частот определяется из амплитудно-частотной характеристики с учетом допустимых частотных искажений. Амплитудно-частотная характеристика усилителя - это зависимость коэффициента усиления по напряжению от частоты. Из рис. 5.5 видно, как определить диапазон усиливаемых усилителем частот (полоса пропускания) при уменьшении коэффициента усиления на граничных частотах до 0,7 от максимального, что соответствует коэффициенту частотных искажений 3 дБ.

На рисунке изображена схема двухтактного усилителя звуковой частоты, в котором каждый полупериод сигнала усиливается отдельным каскадом и выходной сигнал суммируется на нагрузке. Так как выходы транзисторов не соединяются по постоянному току, то искажения типа "ступенька" (Crossover distortion), относящиеся к моментам перехода сигнала через нуль практически устранены. Недостаток такого усилителя - высокие требования к выходным конденсаторам С2 и С3, ёмкости которых должны быть равны, иначе форма выходного сигнала будет несимметричной.

Резистор R1 эмулирует выходное сопротивление источника сигнала, дело в том что измерять выходное сопротивление необходимо при том сопротивлении источника, при котором схема и будет эксплуатироваться. Точно так же и при измерении входного сопротивления схему необходимо нагрузить сопротивлением рабочей нагрузки.

В этой схеме используются биполярные транзисторы типа КТ503А и КТ502А, модели которых не входят в стандартную поставку программы LTSpice. Модели этих транзисторов можно скачать . Что бы транзисторы КТ503А и КТ502А были доступны в LTSpice, необходимо добавить их модели в текстовый файл с со стандартными моделями транзисторов, находящийся в той директории, куда установлен LTspice, например:

c:\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt

Естественно, все манипуляции с файлами программы необходимо проводить когда программа не запущена. Как добавлять компоненты на схему было описано ранее .

Теперь для того, что бы добавить необходимый транзистор, нажимаем клавишу F2 , и в появившемся меню следует выбрать npn , и установить значок транзистора на схему:

И закрыть все окна (кнопка ОК ).

Кроме транзисторов понадобятся ещё источники тока и напряжения (клавиша F2 --> корневой каталог - и далее выбрать voltage или current ):

Поместить выбранный символ на схему, нажать правую кнопку мыши и в появившемся окне выбрать Advanced :

И в появившемся окне ввести амплитуду переменного сигнала (AC Amplitude ), равную единице:

Точно так же поступить и с источником тока, только амплитуду переменного сигнала AC Amplitude следует выбрать близкой к бесконечности, что бы параметры источника не влияли на расчёт:

На схеме значение резистора R1

указано в фигурных скобках - {R}

. Это сделано для того, что бы сопротивление этого резистора можно было автоматически изменять. Для этого необходимо на схему поместить две Spice директивы (нажав клавишу S

)

.param R=100

и

:

Убедитесь, что переключатель SPICE directive включён.

Теперь нужно ввести параметры расчёта. В меню Simulate --> Edit Simulation Cmd следует выбрать AC Analysis (анализ малосигнальных частотных характеристик схемы) и ввести вот такие параметры моделирования:

Параметры .ac oct 100 100 100k указывают на то, что расчёт будет идти начинаясь с частоты 100 Гц по 100 кГц, точность расчёта - 100 точек на октаву. Теперь можно запустить симуляцию.

В появившемся пустом окне с результатами расчётов нажать правую клавишу мыши и выбрать пункт Add Trace (или можно нажать комбинацию клавиш Ctrl+A ) и ввести выражение V(out)/I(I1) (т.е. напряжение в точке out делённое на ток источника I1 ):

Теперь в окне расчётов появятся результаты моделирования:

В правой части этого окна находится шкала фазовых характеристик, они нам не нужны, поэтому кликнув по этой шкале левой кнопкой мыши, вызовем окно настройки шкалы, в котором нажатием на кнопку Don"t plot phase фазовые характеристики будут удалены из расчёта:

Аналогично вызвав окно настройки левой части шкалы, указать в этом окне тип диаграммы - Боде (Bode ) и её вид - линейный (Linear ):

Окно с результатами расчётов примет такой вид:

Теперь шкала слева отображает выходное сопротивление усилителя при разных значениях входного сопротивления источника сигнала. Для того, что бы каждый раз не настраивать окно вывода результатов, то можно записать в файл параметры окна - когда окно будет находиться в фокусе, из меню File выбрать Save Plot Setting , настройки сохранятся в файле с расширением .plt . Имя этого файла по умолчанию соответствует имени файла симуляции, содержимое файла .plt примерно такое:

{ Npanes: 1 { traces: 1 {2,0,"V(out)/I(I1)"} X: ("K",0,100,0,100000) Y: (" ",1,4.9,0.7,12.6) Y: (" ",0,120,8,200) Log: 1 0 0 GridStyle: 1 PltMag: 1 } }

Та SPICE директива, что была задана ранее, .step param R LIST 1 10 100 1K ступенчато изменяет сопротивление резистора R1, в данном случае это 4 значения 1, 10, 100 Ом и 1 кОм. Поэтому в окне результата расчёта выводятся четыре кривые. Эту директиву можно заменить другой, например, директива .step param R 1 100 20 будет производить расчёт в диапазоне с 1 по 100 Ом с шагом 20.

Что бы узнать, какая кривая к какому шагу относится, нужно вызвать меню правой кнопкой мыши и нажать Select Steps , где выбрать один или несколько шагов, которые будут отображаться на графике:

Файл с вышеописанной схемой усилителя можно скачать .

Измерение входного сопротивления усилителя

Изменим немного схему, удалив из неё источник тока I1 и включив вместо него резистор R1 , а также добавим метку IN (клавиша F4 ):

В директиве .step param R LIST 100 1K 10K изменены параметры списка, теперь сопротивление R1 будет равно 100, 1000 и 1 кОм. Запустив вычисления и настроив окно вывода результатов точно также, как описывалось выше и используя выражение V(IN)/I(V2) , получим графики входных сопротивлений усилителя при разных сопротивлениях нагрузки:

Из результатов расчётов видно, что для сопротивления нагрузки 100 Ом входное сопротивление усилителя будет равно 6,06 кОм, для 1 кОм - 13,36 кОм, и для 10 кОм - 15,22 кОм.

Содержимое .plt файла будет примерно таким:

{ Npanes: 1 { traces: 1 {2,0,"V(IN)/I(V2)"} X: ("K",0,100,0,100000) Y: ("K",1,5400,900,15300) Y: (" ",1,172.9,0.7,181.3) Log: 1 0 0 GridStyle: 1 PltMag: 1 } }

Файл с изменённой схемой можно скачать .

Проверим полученный результат. Для этого добавим метку Vac и нагрузим усилитель на сопротивление 100 Ом, зададим резистору R1 величину сопротивления, полученного из предыдущего расчёта (6,06 кОм):

А так же изменим параметры источника сигнала V2 , установив амплитуду синусоидального сигнала 1 В и частоту 1 кГц:

Изменим режим моделирования на Transient (анализа переходных процессов) с параметрами .tran 0 0.1 0.095 0.0001 :

И в окне расчётов получим синусоиды напряжений на источнике сигнала и на входе усилителя, установив щупы на метки Vac и IN :

Как видно из графиков, амплитуда сигнала на входе усилителя IN в два раза меньше, чем амплитуда источника сигнала Vac , следовательно, входное сопротивление усилителя равно сопротивлению резистора R1.

Последнюю схему можно скачать

Прежде чем проверять динамики, колонки или наушники, убедитесь в том, что ваш усилитель (или стационарный, или встроенный в активные колонки, или звуковой карты компьютера) имеет достаточно хорошие технические характеристики (параметры). Т.е. насколько прямолинейна и широка его АЧХ , может ли он выдавать все частоты с одинаковым уровнем, без завала по низким частотам (чем часто грешат усилители низкого качества).

Заодно можно определить, развивает ли он заявленную изготовителем максимальную мощность (Pmax) и какое выходное сопротивление (Rвых) имеет.

Методика проверки амплитудно-частотной характеристики

Для измерения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ ) в один из каналов (левый или правый) вместо колонки в качестве нагрузки усилителя проводниками подключите, сопротивлением 5-10ом. Параллельно резистору подключите вольтметр переменного тока (цифровой в данном случае удобнее стрелочного), и, подав с компьютера сигнал генератора звуковых частот ( 22Кб.) на частоте 1000 герц регулятором громкости установите выходное напряжение, например 1вольт (1000 милливольт), далее, не меняя уровень сигнала, уменьшайте частоту генератора (в диапазоне 1000-100 герц кнопкой "-100", в диапазоне 100-20 герц кнопкой "-10") начиная от 1000гц. и до 20гц. включительно (при этом регуляторы тембра на усилителе должны стоять в среднем положении или отключены, т.е. его АЧХ должна быть прямолинейна (горизонтальна).

Напряжение на выходе усилителя НЕ ДОЛЖНО меняться более чем на ±2 децибела (или в 1,25 раза), но чем меньше, тем лучше (в нашем случае, оно должно находиться в пределах между 0,8-1,25 вольт, или 800-1250 милливольт). Идеальный вариант - все частоты выдаются с одинаковым уровнем.

Ну а если завал напряжения по

низким частотам составит 2 и более раз,

что соответствует 6 децибел и более (т.е.

напряжение опустится до 0,5 вольт и менее),

то ваши колонки никогда не смогут

звучать во всей своей красе. К тому же,

при нелинейной характеристике

усилителя вы не сможете точно

определить резонансную частоту динамиков.

Пример такой

нелинейной АЧХ показан на рисунке слева (см. синюю кривую).

Ну а если завал напряжения по

низким частотам составит 2 и более раз,

что соответствует 6 децибел и более (т.е.

напряжение опустится до 0,5 вольт и менее),

то ваши колонки никогда не смогут

звучать во всей своей красе. К тому же,

при нелинейной характеристике

усилителя вы не сможете точно

определить резонансную частоту динамиков.

Пример такой

нелинейной АЧХ показан на рисунке слева (см. синюю кривую).

Точно также проверяется и второй канал усилителя. В случае значительного спада сигнала на низких частотах желательно поменять усилитель на более качественный.

Измерение выходного сопротивления усилителя

От величины выходного сопротивления зависят коэффициент демпфирования и интермодуляционные искажения, также оно напрямую влияет на общую добротность системы. Выходное сопротивление усилителя мощности должно находиться в пределах 1/10-1/1000 от сопротивления нагрузки и у современных усилителей имеет величину порядка 0,01-0,1 Ом.

Для его измерения в качестве нагрузки усилителя проводниками подключите, сопротивлением 4 или 8ом соответствующей мощности. Параллельно выходу усилителя подключите вольтметр переменного тока (цифровой в данном случае удобнее стрелочного), и, подав с компьютера сигнал генератора звуковых частот ( 22Кб.) на частоте 1000 герц регулятором громкости установите выходное напряжение в пределах от 1 до 5 вольт.

Вначале нужно

замерить выходное напряжение усилителя на холостом ходу (без нагрузки). Потом проделать то же самое, нагрузив его на резистор.

Все величины, включая Rнагр, нужно измерять как можно точнее.

Выходное сопротивление вычисляется по формуле

Rвых=[(Uхх/Uнагр)-1]×Rнагр или

Rвых=[(Uхх-Uнагр)/Uнагр]×Rнагр. пример: [(5-4,9)/4,9]×8=0,163ом.

Таким образом можно определить выходное сопротивление и на втором канале, и на любой частоте.

Измерение максимальной мощности

Некоторые пользователи хотят знать, какую мощность реально выдают их усилители в нагрузку, не доверяя характеристикам, заявленным производителями. Это можно сделать, но вам понадобятся:

- мощный нагрузочный резистор

- генератор звуковых частот

- вольтметр переменного напряжения

- осциллограф.

Самое сложное, это купить или самостоятельно изготовить мощный нагрузочный резистор и найти осциллограф. В крайнем случае, в качестве осциллографа можно использовать компьютер или ноутбук с программой "Виртуальный осциллограф" из (объём 0,3 Мб.). Подробное описание его работы и схема адаптера (делитель напряжения для согласования входа звуковой карты компьютера с источником исследуемого напряжения) имеются в справке программы. Резистор можно изготовить из спирали древнего утюга, электрической плитки или тепловентилятора.

В один из каналов (левый или правый) вместо колонки в качестве нагрузки усилителя проводниками подключите, сопротивлением, соответствующим расчётному сопротивлению нагрузки вашего усилителя. Оно указывается в инструкции на аппаратуру и обычно составляет 8 или 4ом. Мощность резистора должна быть достаточной, чтобы он не сгорел во время работы, т.е. не меньше предполагаемой выходной мощности усилителя (если усилитель заявлен на 100 ватт на канал, мощность резистора должна быть 100 ватт и больше).

Параллельно резистору подключите вольтметр переменного тока (лучше стрелочный, он показывает действующее значение напряжения), а также осциллограф и, подав с компьютера сигнал генератора звуковых частот ( 22Кб.) на частоте 1000 герц регулятором громкости установите выходное напряжение, например 1 вольт (1000 милливольт). Наблюдайте форму сигнала на осциллографе, далее, не меняя частоту, увеличивайте амплитуду сигнала.

Синусоида будет увеличиваться по

высоте,

не искажая свою форму, но в какой-то

момент произойдёт её клиппирование, она как бы упрётся в "потолок и

пол", вместо закруглённой, её верхняя

и/или нижняя части станут

горизонтальными, как на рисунке справа,

т.е. начнётся ограничение сигнала по

амплитуде. Уменьшите амплитуду таким

образом, чтобы сигнал был на грани

клиппирования (ещё сохранял закругленную

форму). Напряжение, показанное в этот

момент на вольтметре, равно Umax. По

формуле P=U²/R рассчитайте максимальную

мощность усилителя.

высоте,

не искажая свою форму, но в какой-то

момент произойдёт её клиппирование, она как бы упрётся в "потолок и

пол", вместо закруглённой, её верхняя

и/или нижняя части станут

горизонтальными, как на рисунке справа,

т.е. начнётся ограничение сигнала по

амплитуде. Уменьшите амплитуду таким

образом, чтобы сигнал был на грани

клиппирования (ещё сохранял закругленную

форму). Напряжение, показанное в этот

момент на вольтметре, равно Umax. По

формуле P=U²/R рассчитайте максимальную

мощность усилителя.

Например, Umax=21v. R=4om. Pmax=21²/4=110ватт. Если R=8ом, то Рmax=55ватт.

Таким же способом можно проверить максимальную выходную мощность на нижней частоте АЧХ усилителя (20 герц.), или на нижней частоте частотного диапазона, указанного для ваших колонок, например 40, 45 или 50 герц. Ограничение синусоиды по амплитуде в идеале должно происходить строго симметрично, на обоих полуволнах сигнала.

Аналогично замерьте мощность во втором канале усилителя.

НравитсяВЫЙТИ в оглавление

Copyright © Полубоярцев А.В.